推进乡镇综合行政执法改革 大大提升了基层治理水平

今年以来,平顺县聚焦乡镇执法赋权不足、资源不够、力量分散等突出问题,积极探索、创新举措,联通一张网络,从传统型向智慧型优化升级,推

5月17日至18日

“5·18国际博物馆日”广东主会场活动

(相关资料图)

(相关资料图)

在广东海上丝绸之路博物馆举行

众多文博考古大咖齐聚海陵岛共话未来

其中,7位专家学者接受记者专访

围绕文物活化利用、

“南海Ⅰ号”打造世界级考古品牌、

广东海丝馆创建世界一流博物馆、

粤港澳文博界合作等方面

畅所欲言、建言献策

“南海I号”在世界考古史上独一无二

中国国家博物馆原副馆长、“南海Ⅰ号”考古队原领队张威

上世纪80年代,张威毕业于北京大学考古系,被“中国水下考古之父”俞伟超选中,派往荷兰学习潜水技术,随后被派往美国,师从“水下考古之父”乔治·巴斯。“我们国家开始发展水下考古的时候,真叫一穷二白,没钱没技术没设备,从培养人才入手,开办培训班,学习美国水下考古技术,逐渐添加设备,国家给予了很大支持。”张威表示,水下的环境不是人类生存的环境,水下考古要借助潜水设备,困难性、挑战性和危险性远远大于田野考古。尤其中国沿海基本是浑水环境,很多时候水下能见度很低,水下考古工作面临严峻挑战,费用也比田野考古高很多。

张威介绍,如今,经过多年的积累,沿海省市重点地区基本都有水下考古专业人员和队伍,有些地区建立了水下考古研究所,水下考古向深海考古发展,水下考古的安全性也提升许多。与田野考古相比,水下考古发掘成果更具有偶然性,随着时间流逝,近海经过多年排查,考古发掘成果呈现越来越少的趋势。“南海I号”是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早的远洋贸易商船,在世界考古史上是独一无二的,具有信息量大、文物种类丰富的特点,“南海Ⅰ号”的整体打捞是中国水下考古界在世界上的一个创举,体现了我国水下考古工作的水平。希望未来,围绕“南海Ⅰ号”形成专门的研究学科,推动形成各领域研究成果,进一步提高“南海Ⅰ号”的价值和影响力。

“南海I号”是中国水下考古的典范

广东省文物考古研究院原副院长、“南海I号”考古队原领队崔勇

上世纪80年代末,我国举办了第一届水下考古专业人员培训班,在此之前,中国没有水下考古方面的研究人员。因为热爱考古、热爱游泳,崔勇成为该培训班的第一批学生,也是我国第一代水下考古人。古沉船、潜水……这些名词,在“南海I号”被发现时起,便与崔勇产生了深深的羁绊,并贯穿他职业生涯的始终。

从参与“南海I号”第一批文物的接收,一直到全部船舱文物清理完毕,三十余载光阴,崔勇亲历了“南海I号”的发掘打捞和考古研究全过程,也见证了我国水下考古从无到有、跻身世界前列的发展过程。崔勇表示,我国水下考古虽然起步晚,但发展是最快的,其中“南海I号”是最有标志性的项目,是中国水下考古的典范。截至目前,“南海I号”是世界上唯一一个整体打捞、异地保护、精细发掘,并向公众展示发掘的项目,对中国水下考古学的发展影响深远。“对很多年轻的考古工作者而言,对水下考古最直接的印象就是‘南海I号’。”崔勇说。

2022年,崔勇在“南海I号”考古队领队任上退休,圆满完成了党和国家赋予的使命。“南海I号’后续还有很多工作,要提高‘南海Ⅰ号’保护利用水平,打造世界级考古品牌。”崔勇嘱托年轻一代的水下考古工作者,要不畏艰难,既要充分借鉴“南海I号”的经验,也把发掘保护研究“南海I号”的精神延续下去。

加强品牌建设持续提高国际声誉

复旦大学文物与博物馆学研究员、“南海Ⅰ号”考古队原领队魏峻

“中国水下考古自1987年发展至今,取得了许多显著成就,在国际水下考古学界的影响力与日俱增。”魏峻表示,从水下考古长远发展来看,一是要关注国际水下考古前沿发展相关技术。中国水下考古工作虽有创新,但很多做法仍然集中在传统的领域,在深海考古、高科技赋能水下考古等方面还处于探索或者前期阶段,可以在发挥原来优势的基础上,拓展对新技术的应用,在学科前沿发展、国际前沿话语权等方面发力。二是水下考古是很重视重要项目的行业。要发掘更多的重要项目、世界级项目,在国际上创造更好的品牌效应。三是要重视水下文化遗产的保护展示工作。通过集思广益,创新水下遗产保护方式,推动中国水下考古和文物保护在世界上享有更高声誉。四是中国水下考古初期发展,走出了“全国一盘棋”的发展模式,建议在坚持“集中力量办大事”的同时,允许各方力量参与项目,做出更好成绩。

如何创建世界一流博物馆?魏峻认为,一是博物馆要有自己的特色。广东海丝馆实现可持续、高质量发展,要在服务、展示、文化产品等方面彰显特色,不断提升群众的满足感、获得感。二是要加强品牌建设。要扩大海外宣传,吸引更多国际游客,并开展各类学术、科研国际交流活动,提升品牌效应,打造真正的世界一流博物馆。在文旅融合方面,建议在前期工作的基础上,回顾海丝馆建立、“南海Ⅰ号”打捞成功之后,给海陵岛经济社会带来的变化,做好总结工作。同时,重视旅游资源的综合利用,整合旅游资源,打造品牌内容,产生集群效应,将海丝馆为观众提供的展览活动、服务等拓展到馆外,更好地推动海丝馆发展。

科技赋能让更多文物“活”起来

广东省文物鉴定站站长、“南海Ⅰ号”考古队原领队刘成基

“当初作为‘南海I号’南宋沉船水下考古发掘项目的领队,我印象最深刻的,是参与项目的各个单位、技术团队和工作人员。他们通力合作,克服重重困难和考古发掘环境复杂等不利因素,全方位、最大限度地提取沉船本体和各类出水文物的信息,为沉船本体和出水文物的保护、研究、陈列、展示打下了坚实的基础。”刘成基表示。

文物活化利用既可以用作保护文物的一种方式方法,让来自祖先的文物“活起来”,又可以让它们以一定的形式重新回到当代人们的生活工作事业中,增加其社会和经济价值。刘成基认为,“南海Ⅰ号”经过多年的考古发掘,出水文物超18万件,这批文物有很高的历史价值、科学价值、艺术价值和研究价值,推动文物活化利用具有重要意义。这些文物数量多、种类丰富,除了在博物馆中展出,也可通过新兴技术制作三维影像、数字产品等,用于线上展出或学习研究,让更多文物“活”起来,让老百姓享受文化大餐,促进优秀传统文化的广泛传播和普及。

把文物背后的故事展现出来

广东省文物考古研究院水下考古研究所所长、“南海Ⅰ号”考古队领队肖达顺

在肖达顺看来,水下考古是集学术与实操性于一体的行业,水下考古所面对的海洋环境,不管是水面还是水下,都有很多风险和困难,不管是生理还是心理上,都给人带来挑战。因此,水下考古人必须要具备勇敢、魄力和开拓精神,以及对学术孜孜不倦的追求。水下考古不仅在于发现水下文化遗产,还要思考如何更好地去做好阐述工作,怎样去把文物背后的故事展现出来,这就需要专业的考古知识和专业的精神与追求。

作为“南海I号”新任考古领队,肖达顺表示,他将做好沟通对接,组织好广东水下文化遗产现有材料的整理以及相关考古报告的编写,把我们拥有的水下文化遗产重要项目、重要资源尽快向学术界和社会公布出来,提升广东水下考古研究水平。接下来,将进一步摸清广东全省水下文化遗产情况,加强与国家文物局考古研究中心以及省文物局等机构的沟通,以及同全省各地文博机构、文博工作者的联系,有计划、有步骤地做好全省水下文化遗产的调查研究,以此为依据,做好文化遗产的展示与活化利用工作。

非常期待和阳江的文博界合作

香港特别行政区政府康乐及文化事务署香港历史博物馆馆长孙德荣

2007年,沉睡800多年的古船“南海I号”被整体打捞上岸,移入广东海上丝绸之路博物馆,孙德荣是在场见证的专家之一。初见至今,转眼已是16年。“‘南海I号’的发掘和保护工作,对中国的水下考古是创新,也是一个伟大的工程,对全世界的文化遗产保护而言,是一个很重要的案例。”孙德荣表示。

前段时间,香港举办了博物馆高峰论坛,广东文博代表受邀参加,受到了主办方贴心的会务接待。近年来,粤港澳大湾区文博界在国家政策引领下,不断推进互鉴共融,体现了“同宗同源同发展”“天下文博是一家”的理念。孙德荣表示,接下来非常期待和阳江的文博界合作,一起发展更多的项目。

粤港澳文博界有很好的合作传统

澳门特别行政区政府文化局澳门博物馆馆长卢可茵

“南海I号的考古发现、整体打捞技术以及后期的文物整理,在考古界和文博界都是一个创举,在业内也一直起着引领的作用。”卢可茵表示,非常荣幸来到广东海丝馆参加“5·18国际博物馆日”广东主会场活动,她很期待在这里参观学习,把先进的经验带回澳门。

卢可茵介绍,粤港澳文博界一直都有很好的合作传统,彼此联系很紧密,每隔一段时间都会有粤港澳的文物大展、巡展等等。近来,澳门博物馆正联合广东省博物馆、香港艺术馆,组织关于海上丝绸之路丝绸外销的展览,预计今年9月在香港展出。

卢可茵指出,2018年,“南海I号”珍贵出水文物在澳门博物馆展出,引发了热烈讨论,许多市民游客慕名到博物馆参观,感受海丝文化魅力。“广东省的文博资源非常丰富,加强粤港澳三地的合作,实现资源共享,对我们大家来说,都是很好的提升机会。”卢可茵说道。

标签:

今年以来,平顺县聚焦乡镇执法赋权不足、资源不够、力量分散等突出问题,积极探索、创新举措,联通一张网络,从传统型向智慧型优化升级,推

2022年6月15日,由中国建筑材料流通协会编制并发布的全国建材家居景气指数(简称BHI)显示,5月BHI为123 07,环比上涨8 13点,同比下跌6 96点

图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在

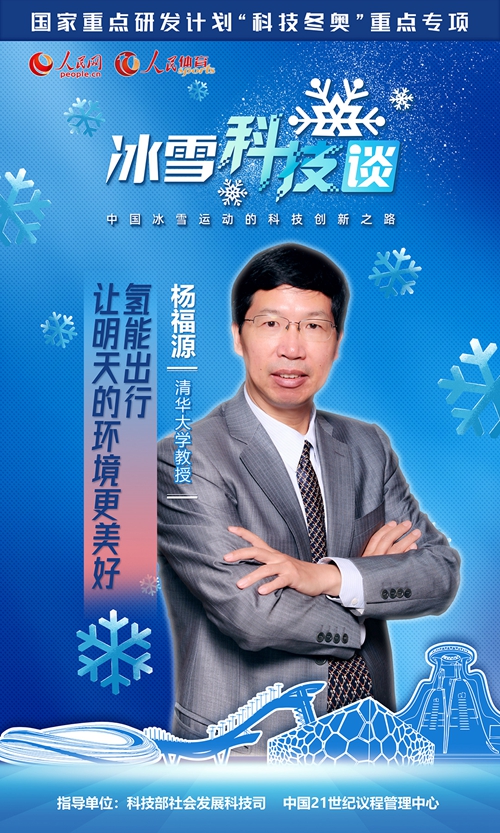

2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展

新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,

正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰

2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装

[ 相关新闻 ]